Les vacances approchent et avec elles les flux massifs de touristes qui arrivent ou quittent les villes et s’engouffrent dans les gares et aéroports. Des déplacements, des mobilités, du mouvement. Les trains et avions partent et repartent, les hommes, femmes, familles descendent et montent, se perdent, courent et parfois ratent le départ.

À première vue, les gares et aéroports sont donc des espaces fluides, au cœur des grandes mobilités touristiques. Ils concentrent des déplacements, ils sont ce que la géographique appelle des nœuds des réseaux : on s’y rend en bus, en tramway, en voiture, en vélo, en taxi, en train, en métro, moins souvent à pied. Ce sont des espaces multimodaux, où divers modes de transport se retrouvent et s’interconnectent en ouvrant à un territoire plus vaste : des déplacements régionaux et locaux entre une ville et sa gare/son aéroport en bus, deviennent ensuite nationaux voire mondiaux grâce aux trains et avions.

Mais, si l’on fait l’expérience de la gare comme territoire géographique, c’est-à-dire si l’on regarde précisément les pratiques spatiales concrètes de la gare, que voit-on ? En se plaçant du point de vue de la géographie, les gares ne sont pas que de simples portails nous permettant d’aller plus loin, d’être mobiles. Au contraire, les gares (comme les aéroports) sont aussi des espaces de l’attente. Des lieux dans lesquels il faut laisser passer le temps, où l’on est immobile, ou presque. On y attend ses amis, on y attend son train, on y attend sa correspondance, on y attend son taxi, etc.

Adopter ce regard sur les gares, c’est comprendre qu’elles sont aussi des espaces aménagés et à aménager pour cette attente : espaces de distraction, de restauration, de repos… Les gares doivent autant accueillir les femmes et hommes qui attendent que permettrent une fluidité des mobilités et des déplacements. C’est d’une importance capitale car l’expérience du voyageur est aussi dans ces espaces de l’attente (qui peut être longue, parfois plusieurs heures dans le cas du transit dans les aéroports) et pas uniquement dans la fluidité et la ponctualité des déplacements. On y installe des pianos, des babyfoot…

En France plus qu’ailleurs, les gares sont aussi des lieux où, sans en sortir, on peut voyager dans le temps. Rien de magique derrière cette affirmation, il n’y a pas dans les gares françaises de voie 9 ¾ comme dans Harry Potter…

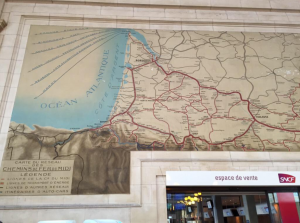

Pourtant, l’histoire est partout dans nos gares qui sont des traces de l’histoire des chemins de fer, des vacances, des congés payés ou encore de l’aménagement du territoire. À tel point qu’on pourrait presque se lancer dans une véritable chasse aux trésors historiques, comme c’est le cas à Bordeaux où l’héritage de la Compagnie du Midi, une des anciennes compagnies précédant la création de la SNCF, s’affiche fièrement.

Le voyage étant aussi l’attente, pourquoi ne pas la remplir de manière ludique et intelligente en cherchant les archives de sa gare parmi celles que la SNCF laisse en libre accès ici et ainsi replacer sa mobilité dans un contexte, un héritage plus ancien ? En comparant par exemple, les grands départs hier et aujourd’hui à la gare Montparnasse.

http://www.sncf.com/fr/transparence/open-archives

Bonnes vacances, bonne attente et bon voyage dans l’espace, dans le temps !